Обращение главного редактора

Мы беспощадный путь к Берлину

открыли битвой за Москву.

Павел Шубин

В истории Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. оборона Москвы и последующее контрнаступление советских войск имели исключительное значение: было остановлено победное шествие гитлеровской армии, провалился план «быстрой войны» вермахта. Как отмечал впоследствии маршал Г. К. Жуков: «В битве под Москвой была заложена прочная основа для последующего разгрома фашистской Германии»1.

Согласно плану «Барбаросса», немецкие войска должны были бы взять Москву через три-четыре месяца после начала боевых действий против СССР. Однако сражение за Смоленск, продолжавшееся с 10 июля по 10 сентября 1941 г., упорное сопротивление советских войск под Киевом и Ленинградом внесли коррективы в наступление на Москву. 6 сентября Гитлер подписал директиву № 35, определявшую основные принципы стратегии вермахта, в которой захват Москвы после падения Киева ставился на первый план.

К началу сражения под Москвой общая обстановка на фронтах была чрезвычайно сложной. Немецкие войска уже захватили Прибалтику, Белоруссию, Молдавию, взяли Киев и значительную территорию Украины, полностью блокировали Ленинград. Для обороны столицы по приказу Ставки Верховного Главнокомандования (Ставки ВГК)

от 18 июля 1941 г. № 00409 было начато строительство главного оборонительного рубежа — Можайской линии обороны протяженностью около 330 км, которая

должна была перекрыть подступы к Москве на расстоянии 120—130 км. С этой целью создавалось четыре укрепрайона — Волоколамский, Можайский, Малоярославецкий и Калужский. Однако завершить все необходимые работы, особенно над средствами связи, до начала наступления немецких войск не удалось. Калужский укрепрайон совсем не был подготовлен. Занятая к середине октября войсками Красной армии Можайская линия обороны была прерывистой, не обеспеченной в глубину и не имела резервов.

Операция немецкого командования «Тайфун», в ходе которой в течение нескольких недель планировалось достичь победы в решающем сражении и захватить столицу до наступления холодов, началась 30 сентября. Тремя ударами танковых группировок в восточном и северо-восточном направлениях намечалось окружить и уничтожить войска Красной армии под Вязьмой и Брянском, затем должен был последовать охват Москвы с севера и юга и ее взятие.

Первоначальное развитие операции, по словам начальника Генерального штаба сухопутных войск Ф. Гальдера, шло классически. Уже 2 октября танковые части группы армий «Центр» прорвали оборону севернее и южнее Смоленска и 7 октября замкнули кольцо окружения вокруг четырех из двенадцати армий Западного и Резервного фронтов. 13 и 14 ок тября были взяты Калуга и Калинин, 18 октября — Можайск. Таким образом, Можайская линия обороны смогла задержать продвижение немецких войск на две с половиной недели, но угроза захвата Москвы значительно возросла.

19 октября Постановлением Государственного комитета обороны Москва и близлежащие районы были объявлены на осадном положении. Началось строительство оборонительных рубежей на ближних подступах к столице для ее непосредственной позиционной обороны, в том числе внутри города. Эта система укреплений, получившая название «Московская зона обороны», была уже многополосной и глубокоэшелонированной. Именно она стала впоследствии главным плацдармом для подтягивавшихся из глубокого тыла резервов, призванных истощить силы противника и нанести ему контрудар2.

Во второй половине октября наступление германских войск продолжилось. К концу месяца танковая группа Гудериана овладела Орлом и Брянском. Все три армии Брянского фронта оказались в окружении, им пришлось пробиваться на восток мелкими группами. Ставка ВГК была вынуждена перегруппировать силы и воссоздать сплошной Западный фронт из оставшихся частей Западного и Резервного фронтов под общим командованием Г. К. Жукова.

7 ноября 1941 г. на Красной площади состоялся парад войск Московского гарнизона, которые сразу по завершении торжественного марша отправились на передовую. Транслированный по радио на всю страну, этот парад по силе воздействия на ход событий приравнивается к важнейшей военной операции. Он продемонстрировал всему миру, что Москва не сдается и Советский Союз готов биться до конца.

Последнее наступление немецких танковых групп началось 15 ноября, в результате чего они овладели районом Яхромы и Истры, заняли Звенигород, Солнечногорск, Красную Поляну, обошли Тулу, к концу ноября — началу декабря вышли к каналу Москва — Волга, форсировали реку Нара севернее и южнее Наро-Фоминска, а на волоколамском направлении захватили Крюково. До Москвы оставалось 25 км — с такого расстояния в мощный бинокль можно было увидеть купола московских

церквей.

16 ноября в ходе четырехчасового боя с наступавшими силами противника у разъезда Дубосеково группа истребителей танков, 28 бойцов под командованием младшего политрука В. Г. Клочкова 316-й стрелковой дивизии генерала И. В. Панфилова, подбила 18 танков и не пропустила врага. Большинство бойцов погибли, оставшиеся

в живых были тяжело ранены. Бой вошел в историю как подвиг 28 панфиловцев3. Пытаясь нащупать слабое место в обороне, 1 декабря гитлеровцы нанесли удар по центру Западного фронта, но их атаки на Кубинку, Апрелевку и Галицыно были отражены. Немецкое наступление выдыхалось.

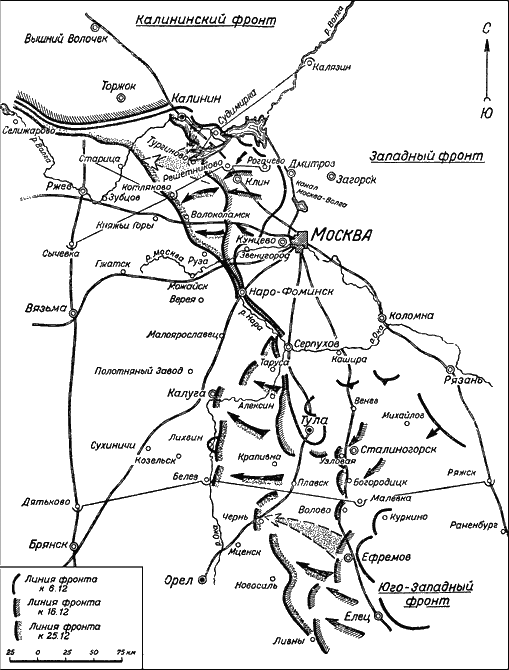

5 декабря советские войска начали контрнаступление. К нему были привлечены войска Калининского, Западного и правого крыла Юго-Западного фронтов, а также авиация. Наиболее напряженные бои шли северо-западнее и южнее Москвы. 15 декабря советские войска завершили разгром Клинской группировки противника, заняли Клин, освободили Калинин и Волоколамск и вышли на рубеж Волги под Ржевом. Армии правого крыла Западного фронта вышли к оборонительному рубежу противника на реках Лама и Руза, но преодолеть его не смогли, отодвинув фронт на 90—110 км от Москвы. Армии левого крыла Западного фронта в ходе наступления освободили Калугу и Козельск, продвинувшись вперед на 220—250 км. В ходе Тульской наступательной операции было нанесено поражение 2-й танковой армии Гудериана. Несмотря на то, что ей удалось вырваться из окружения, значительная часть бронетехники была оставлена на поле боя4. Войска правого крыла Юго-Западного фронта с середины декабря выдвинулись на 80—100 км; войска центра Западного фронта освободили Наро-Фоминск, Боровск и Малоярославец. К исходу 16 декабря непосредственная угроза Москве была устранена.

Рис. 1. Положение на Западном фронте 15 ноября 1941 г. и планы сторон5

Рис. 2. Изменения линии фронта на московском стратегическом направлении в декабре 1941 г.5

Ставка ВГК с целью развить успех контрнаступления под Москвой в начале января 1942 г. приняла решение разгромить на западном направлении главные силы немецкой группы армий «Центр». Были проведены Ржевско-Вяземская и Торопецко-Холмская операции, отодвинувшие линию фронта на 80—250 км от Москвы, но уничтожить основные силы группы армий «Центр» не удалось. Несмотря на то, что поставленная цель не была достигнута, немецкие войска, месяц назад находившиеся в 25 км от Москвы, отступили на 100—250 км к западу и были вынуждены перейти к обороне. Советские войска в ходе контрнаступления полностью освободили Московскую, Тульскую и Рязанскую области, значительную часть Калининской и Смоленской областей. «Несокрушимый» вермахт был остановлен, а затем отброшен от стен Москвы.

Битва под Москвой — первое серьезное поражение германских войск во Второй мировой войне, развеявшее миф об их непобедимости и ставшее поворотным пунктом во всей истории дальнейших боевых действий на советско-германском фронте. Война еще только началась. Впереди были новые военные планы и операции с обеих сторон, новые тяжелые кровопролитные столкновения, но главное сражение фашистская Германия уже проиграла. Не случайно Г. К. Жуков в своих мемуарах писал: «Когда меня

спрашивают, что больше всего запомнилось из минувшей войны, я всегда отвечаю: битва за Москву»6.

А. И. Пирогов,

доктор философских наук, профессор

- Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. М.: Изд-во АПН, 1969. С. 458.

- См.: Шапошников Б. М. Битва за Москву: версия Генерального штаба. М.: Яуза: ЭКСМО, 2005. С. 183—184.

- См.: Хроника России. XX в. / А. П. Корелин, П. П. Черкасов, А. В. Шубин и др. М.: Слово, 2002. С. 506, 508.

- За самовольный отход с занятых позиций и вынужденное тактическое отступление Гитлер отправил генерала Хайнца Гудериана в отставку. Командующего 4-й армией генерала Эриха Гёпнера, проигнорировавшего приказ фюрера держаться до последнего, Гитлер снял с должности с характеристикой «за трусость и неподчинение приказам» и уволил из армии без права пенсии и ношения военной формы одежды.

- См.: Шапошников Б. М. Битва за Москву: Московская операция Западного фронта, 16 ноября 1941 г. — 31 января 1942 г. М.: АСТ Москва: Транзиткнига, 2006. 855, [4] с.: ил.

- Жуков Г. К. Указ. соч. С. 458.